В Доме Учителя несколько лет назад издана книга «Все, что было пережито…» по рукописи учительницы русского языка и литературы школы №54, выпускницы школы №22 1943 года Раисы Александровны Бриллиантовой. Эту рукопись нам передала ее ученица Татьяна Борисовна Коробова. Мы предлагаем вам перелистать страницы ее воспоминаний о пережитом в военные школьные годы.

Школа №22 в 30-40 годы

Школа №22 в 30-40 годы

«В 1941 году мы благополучно закончили 8 классов и радовались летним каникулам. Вдруг грянула гроза. 22 июня в 16 часов по местному времени заговорило радио голосом Юрия Левитана: «Внимание! Внимание! Говорит Москва! Слушайте правительственное сообщение. Выступает Председатель Совета Народных Комиссаров В.М.Молотов». Мы насторожились. Молотов объявил, что с этого дня Советский Союз вступает с Германией в военные отношения. Мы были потрясены, поняли, что пришла огромная Беда. Тёплый, солнечный выходной день (воскресенье) сразу потерял своё обаяние. Само сообщение о войне было неожиданным ударом, хотя тревожные настроения уже витали в атмосфере тех лет. Помню, я впервые ощутила пугающий смысл слова «война» в сентябре 1939 года, когда Германия вошла в Польшу. В школе стали проводиться политинформации. Зимой 1940 года Финляндия объявила войну СССР. Начались трудности с продовольствием. Мысль о будущей большой войне уже жила в сознании людей. Не случайно в 30-е годы в школах, институтах, заводах действовали кружки ОСОАВИАХИМА (общество содействия обороне, авиации и химическому строительству). Мальчики нашей школы посещали эти кружки, ребята из нашего класса – Воронцов, Горшков, Мелёхин, Неугодов, Гришины – ходили в кружки «Ворошиловский стрелок», «ГТО» (готов к труду и обороне), за успехи получали значки и потом их с гордостью носили на своих пиджаках. Молодёжь в стране училась парашютному делу и лётному, ношению противогаза; в домах можно было увидеть противогазы. В общественных местах висели плакаты с вопросом: «А ты вступил в ОСОАВИАХИМ?» Школьников всячески приобщали к технике. В школе учил мальчиков технике и столярному делу учитель, по фамилии Арзамасцев. В детской технической станции (СЮТ) учили мальчиков авиамодельному и судомодельному делу и другим предметам. Директором Станции Юных Техников был замечательный педагог будущий ректор Новосибирского пединститута Юрий Владимирович Шаров. Такова была обстановка перед 1941 годом.

10А класс - выпуск 1941 года

10А класс - выпуск 1941 года

22 июня оборвалась мирная жизнь. В считанные дни перестроился привычный уклад. Радио каждый день извещало о событиях на фронте. Армия отступала. Шла большая мобилизация. Мимо наших ворот по улице Советской, гремя сапогами, день и ночь шли войска в сторону вокзала. Очень скоро в город ежедневно стали прибывать эшелоны с людьми и заводским оборудованием. Население страны, все её учреждения, службы стали срочно перемещаться с запада на восток. Провинциальный немноголюдный город (450 тысяч), похожий на большую деревню, становился густонаселённым и шумным городом. Городские власти активно работали по размещению приехавших по эвакуации людей, заводов, учреждений. Жителям города пришлось потесниться и уступить часть жилплощади эвакуированным. Все сразу поняли, что такое «условия военного времени». Мужчины уходили на фронт, пустели наши дворы в городе и наши деревни в области.

Выпуск 1941 года - они ушли на фронт.

Выпуск 1941 года - они ушли на фронт.

Нас, учащихся 22 школы, в первую же неделю отправили в колхоз на полевые работы в село Тогучин вместе с нашим классным руководителем. Впервые мы увидели колхозное поле. Художники Новосибирска с первых дней войны стали выпускать «Окна ТАСС» по типу «Окон Роста» Маяковского. Они выставлялись в пустующих витринах главного универмага, что около Первомайского сквера. Выразительным штрихом плаката и лозунга изображались события на фронте и в тылу, комментируемые броскими стихотворными строчками. В разные годы в ходе военных событий появлялись лозунги. Помню знаменитые: строгие глаза красноармейца спрашивают: «А что ты сделал для фронта?». Яростные глаза и поднятая вверх рука призывает: «Родина-мать зовёт!». Осенью 1941 года, с началом нового учебного года, наша 22 школа переполнилась. Пришли учиться дети из эвакуированных семей. В нашем 9а классе оказалось 40 человек, потом прибавилось ещё 15 чел (по сохранённым спискам). Произошло перераспределение, образовали два девятых класса, часть ушла в другие школы. К основному составу класса, который шёл единым коллективом с 5 класса, присоединились приезжие; часть из них окончила с нами школу.

10Б класс - выпуск 1941 года

10Б класс - выпуск 1941 года

Военные события в тылу и на фронте полностью изменили жизнь школы. Стало неуютно, пусто, холодно, затих привычный шум на переменах. Куда-то исчезли некоторые учителя, менялось руководство школы. Общественная жизнь замерла: ни кружков, ни самодеятельности. Правда, работал комитет комсомола, я помню даже школьного комсорга, славный парень Андрей работал, потом и он ушёл. Наш класс стал выпускать газету «Боевой листок» (о событиях на фронте и делах в тылу) и общую газету под названием «Выпускник». Эта газета отражает наши настроения военных лет. Вот строчки из передовой статьи: «Второй год идёт Великая Отечественная война. Второй учебный год мы начали в условиях войны. Война обязывает нас учиться и работать лучше прежнего, по-боевому, она обязывает нас упорно и настойчиво трудиться для овладения знаниями». А вот строчки из статьи, которую написала Ида Фридман: «Это лето не прошло у нас даром, мы провели его в труде, на полевых работах. В нашем классе не было уклоняющихся от работы, все активно и дружно работали. В колхозе, в совхозе, на подсобных хозяйствах, в школе – повсюду трудились и руководили работой десятиклассники. Хороший отзыв получили десятиклассники от колхоза». Поэт нашего класса Генрих Одинцов написал стихи о смерти неизвестного немецкого солдата «под руинами Сталинграда», которое начинается так: «Опустела красивая Вена, грустно стало в весёлых пивных. А в России кровавая пена брызжет в небо из чашек стальных».

Была в нашем классе такая традиция: писать друг другу пожелания на новый год, невзирая на условия. Вот картина тех лет из моей жизни. Декабрь 1941 года, канун 1942. Я сижу за столом. В доме очень холодно, потому что нечем топить печь. На плечах зимнее пальто, на голове шапка. Давно уже не дают электрического освещения. Свечей и керосина нет. Источник света – коптилка, изобретение военного времени. Делалась она так: в крупной картошке вырезали глубокую лунку, вставляли в неё фитилёк из туго скрученной ваты и наливали растопленный жир. При таком освещении мы делали уроки, а мамы занимались хозяйственными делами. Это была жизнь впотьмах. И вот я сижу за столом и пишу пожелания девочкам: прийти завтра без них нельзя – такова традиция. Я сохранила эти новогодние пожелания, написанные на маленьких кусочках тетрадной бумаге. Наивные, смешные, они дышат детской верой в счастье, в исполнение желаний. Рассматривая их, я думаю: как изменилась жизнь, как совершенствуется её внешняя сторона. Сегодня мы пишем свои поздравления на красивых и даже роскошных открытках. Нам дороги те, которые писались 60 лет назад.

В годы войны, в 1942-43г., в 9 и 10 классе, нашим классным руководителем стала Варвара Михайловна Фалевич, учительница математики. Она была небольшого роста, полненькая, кругленькая, с коротко стриженными и зачёсанными назад русыми волосами, очень просто одетая и очень серьёзная. Такая она на фотографии из газеты, которую я когда-то, зимой 1941г, вырезала и сохранила. На фото четыре человека, объединённые заголовком «Знатные люди Новосибирска»: знаменитый машинист Н.А.Лунин, учительница математики школы №22 В.М.Фалевич, начальник агрегата швейной фабрики К.Н.Штрякина, мастер завода им.Чкалова П.И.Сыч. А вот её статья в газете «Советская Сибирь» «Мои ученики». Наверное, она была известна среди учителей города. Мы её помним как знающего, требовательного математика. Урок её всегда был чётко организован, все минуты были заняты делом. На её уроках нельзя было просто болтать и оглядываться. Накануне контрольной работы она готовила нас: давала подобные задачи и примеры по заранее составленным билетам. Требовала тщательности, порядка в оформлении работ. С Варварой Михайловной мы пережили вместе трудные голодные и холодные годы 1941-1943 годов. Школу часто не топили, и мы сидели в верхних одеждах. Столовая не работала, думать и писать не хотелось, потому что в голове стучала мысль о еде. Мы сидели в ожидании, когда нам принесут «завтрак» - маленькую булочку в сто граммов и ложку сахара с какао в кулёчке. Булочка стоила 15 копеек, и я собирала деньги по списку. Одна порция полагалась для классного руководителя. Было очень трудно учиться и учить в таких условиях. Но мы с помощью наших добрых учителей сумели выдержать и в труднейшем 1943 году успешно закончить 10 классов и получить аттестат.

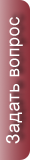

Девятый год нашей учёбы начался с тревожных слухов о том, что мы не будем учиться, а пойдём работать на заводы. Слухи оказались верными: по школам города началась мобилизация старшеклассников на заводы. Положение на фронте было очень напряжённое, заводы опустели, кто-то должен был встать за станки и делать оружие. Нам объявили список учащихся, которые должны были оставить учёбу и идти работать на завод. Для нашего класса и другого девятого определили завод имени Чкалова (авиационный). Среди тех, кто ушёл, были Нина Савченко, Ава Ромоданова, Нина Гребёнкина, Тамара Никишина, Лариса Дрягина, Нина Ходырева, Витя Студеникин, Володя Крючков, Юда Коган, Миша Хессин и некоторые из приезжих. Часть учащихся, попавших на завод, проработала там до конца войны. Оставшиеся продолжали учиться, испытывая холод и лишения. Было очень трудно, одолевала усталость и только молодая надежда держала нас.

Завод им. Чкалова: бригадир молодежной бригады Иван Ведерников и члены бригады Пелагея Журина, Николай Гуськов и Анатолий Жилин

Завод им. Чкалова: бригадир молодежной бригады Иван Ведерников и члены бригады Пелагея Журина, Николай Гуськов и Анатолий Жилин

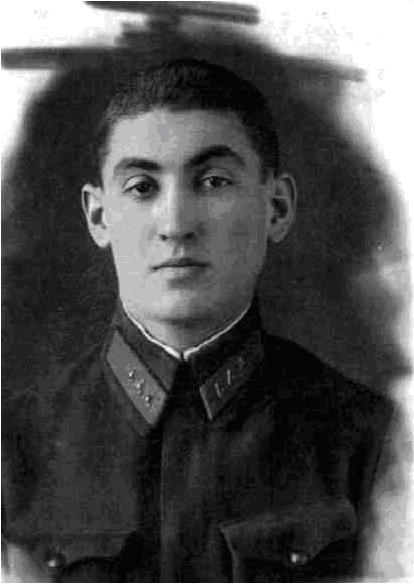

В конце 1942 и в начале 1943 года положение на фронтах войны было крайне тяжёлым (шла Сталинградская битва). Мальчиков стали призывать в военные училища, после окончания которых их отправляли на фронт. Из наших мальчиков участниками войны были Лёва Горшков, Юра Лобанов, Митя Воронцов, Володя Урманов, Боря Волянский, Гарик Башкин, Володя Мессель, Толя Гришин, Боря Рычажков, Юра Прокофьев, Генрих Одинцов. Первым погиб Гарик Башкин (об этом сообщила нам, придя на урок, классный руководитель Варвара Михайловна). Сразу пропал из виду милый, красивый Лёвочка Горшков, и мы ничего о нём не узнали. Вернулся Боря Рычажков – танкист, Кавалер ордена Ленина, имел ранения. Вернулся с войны Юра Лобанов. Он остался в памяти как яркий человек. Озорной и умный Юра всегда опаздывал на урок после звонка, потому что задерживался в буфете. Во время урока толкал меня в бок и показывал кусок булки, приглашая поесть. В его карих глазах всегда играли живые искры, готовые взорваться смехом в любой неподходящий момент. Юра хорошо учился, отличался успехами по математике и физике. Благополучно вернулся с войны, зашёл ко мне поздороваться, а потом, по слухам, жил и работал в Москве, занимая значительные посты. Замечательные братья Гришины – темнокудрый Толя и светлокудрый Аркаша – остались в памяти. Толя – интеллектуал, дисциплинированный ученик, ответственный общественник, серьёзный комсомолец. Аркаша – добродушный юморист, хорошо учился, но запомнился тем, что совершенно по-особенному чихал, не передать словами. Когда Аркаша чихал, класс взрывался хохотом, включая учителя.

|

|

|

|

Гендин Яков Абрамович |

Баниолесси Юрий Эмануилович |

Воронцов Дмитрий Тимофеевич |

Во второй половине учебного 1943 года из двух десятых классов составили один, а в начале учебного года нас было 30 человек. Остался в школе один десятый класс в составе 29-28 девочек и один мальчик (это был Веня Брук, которого никуда не взяли из-за малого роста и нездоровья). Все мальчики рождения 1924-25г.г. ушли на завод и на войну.

Итак, большинству из нашего поколения учиться как следует не пришлось. Война нарушила нашу школьную юность. Пришлось нам воевать и работать: производить оружие и одежду, обеспечивать фронт и тыл, страдать и погибать на дорогах войны. Те, кому посчастливилось учиться в трудных условиях военного времени, должны быть благодарны всем тем, кто обеспечивал им учёбу.

Война – это всегда потрясение основ жизни, непредвиденные изменения в ней. Но вместе с горем, холодом и голодом она внесла в жизнь нашего Новосибирска замечательные перемены. В скромном провинциальном городе разместились художественные коллективы, поселились артисты, композиторы, музыканты, писатели, учёные; этот исторический факт сыграл выдающуюся роль в культурной жизни города: они создали новую культурную среду и этим помогли нашей местной культуре, искусству, науке подняться на более высокую ступень. В городе разместились Третьяковская галерея, Ленинградский ТЮЗ, театр кукол С.Образцова, Ленинградский академический театр драмы им.Пушкина, Ленинградская филармония. В городе жили и работали артисты Н.Симонов, Н.Черкасов, Ю.Юрьев, Л.Вивьен, В.Меркурьев, Корчагина-Александровская, Н.Рашевская, Инютина, Ю.Толубеев, Гайдаров, дирижировал в филармонии Е.Мравинский, лекции по искусству театра и музыке проводил И.Соллертинский. Для тех новосибирцев, кто стремился к высотам искусства, всё это было великим благом. Совершенно особое место среди театральных коллективов занимал театр Белгосет (Белорусский государственный еврейский театр). Его яркие и неповторимые по национальному колориту спектакли можно было смотреть без языка: так выразительно играли замечательные актёры…».

Сцена из спектакля «Суворов»

Сцена из спектакля «Суворов»

Дети, которые прибыли в Новосибирск в эшелонах из Москвы, Ленинграда, Киева, Харькова и других «западных» частей страны, отличались от нас, скромных, провинциальных школьников, чем-то неуловимым своим. Они были развитые, смелые, общительные. Мы многому у них научились и со многими дружили долгие годы.

Война в нашей жизни была временем нашей юности, тревожным, голодным, страшным… Но и в нем было место для радости, дружбы и любви. Это было наше время.

Комментарии

Татьяна Борисов...

чт, 04/16/2020 - 12:15

Постоянная ссылка (Permalink)

Тема войны в книге Р.А.Бриллиантовой

Благодарю коллектив Дома Учителя и лично Наталью Юрьевну Дягилеву за публикацию отрывка из книги моей учительницы! С огромным волнением еще раз перечитала воспоминания о войне, вспомнила, как Наталья Юрьевна помогла мне издать эту книгу. Передаю слова благодарности от сына Раисы Александровны - Дамира Юрьевича, он очень тронут! Еще раз спасибо! С наступающим праздником - юбилеем Победы!

Добавить комментарий