Материал сетевого гуманитарно-просветительского сотрудничества «Живём и помним»

Приглашаем к участию в гуманитарно-просветительском сотрудничестве «Живём и помним»!

В целях сохранения и защиты исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны, формирования представлений о легендарном прошлом и настоящем воинов-сибиряков, проявивших мужество и героизм в борьбе с фашизмом и японским милитаризмом, в сражениях локальных войн и боевых действиях специальной военной операции как ключевого ресурса воспитания подрастающего поколения и в соответствии с приказом департамента образования мэрии города Новосибирска от 11.09.2024 г. № 0920 – од «О реализации Гуманитарно-просветительского сотрудничества «Живем и помним» мы начинаем публикацию очерков, поисковых исследований.

Публикации планируется размещать еженедельно по пятницам на сайте Дома Учителя и в социальных сетях.

Свои работы вы можете направлять на электронную почту Дома Учителя ngdu@edu54.ru

Приглашаем к сотрудничеству!

Экскурсия по школьному музею

В поисках дополнительных ресурсов образования созрел запрос на новые технологии, сопряженные с музейной педагогикой. В гимназии №16 «Французская» отдают предпочтение проектам из героического прошлого, способным погрузить детей в историю, увлечь их в орбиту поиска и помочь ощутить свою причастность к биографии родной школы, города, страны.

Сейчас модно ходить в музеи по ночам. Потому что бесплатно. И необычно. Человек часто мало ценит то повседневное, что его окружает: «день сурка». А придёшь в музей смерти (есть у нас и такой) – мурашки по телу, адреналин… А в школьный музей можно сходить бесплатно, днём. И встретиться с теми, кто воевал за счастливую, осмысленную жизнь своих правнуков. Эти люди слишком хорошо знали, что такое преждевременная смерть.

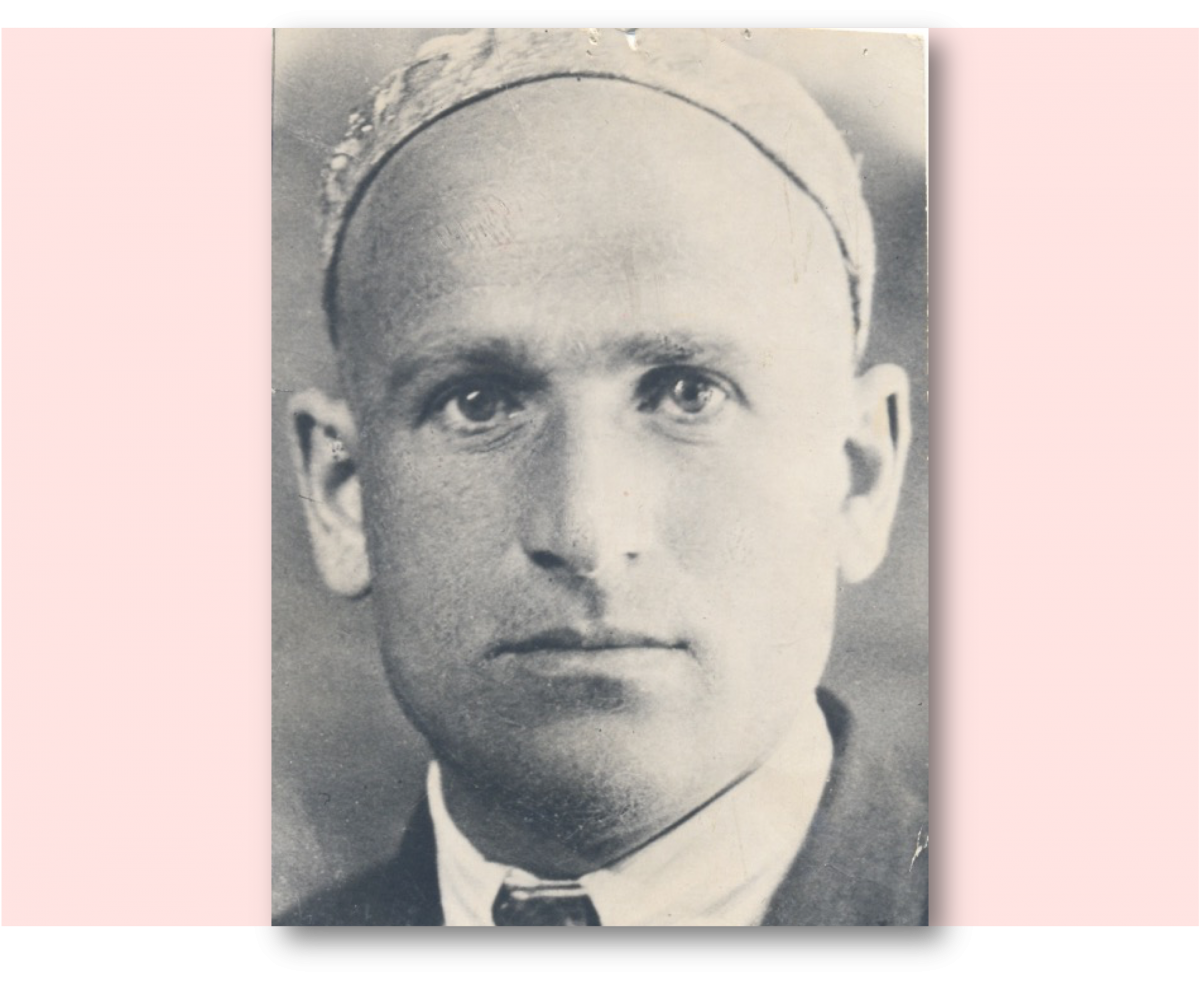

Вот со стенда смотрит на нас Николай Васильевич Синьковский. Одухотворённое лицо. Большие умные глаза. Наверное, в него влюблялись девчонки.

По воспоминаниям коллег и учеников, это был «бесконечно добрый, искренний человек». Его замечали по смешной тюбетейке, которую он никогда не снимал. Николай Васильевич старался разнообразить уроки, заинтересовать учеников, например, сам клеил модели геометрических тел. Не раз получал награды: вот справка «Долой неграмотность!» за активную просветительскую деятельность на Украине (Николай Васильевич родился и вырос в Одессе).

«Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов». Это непреложная истина. Как непреложной истиной является и то, что Родину нужно защищать. Поэтому Николай Васильевич в первые дни войны ушёл на фронт. Служил в 664 части, в роте связи, в должности старшего сержанта.

Старые, тонкие страницы фронтовых писем. Они адресованы жене.

«Очень тяжело было в первые дни. Шли тяжёлые августовские бои. Помню первое боевое крещение. Наши «Катюши» открыли шквальный огонь по противнику, а он со своей стороны отвечал ураганным артиллерийским и миномётным огнём. Мины и снаряды ложились совсем близко. Невозможно описать переживания необстрелянного воина. Но, когда кончается бой, когда не слышно самолётов, и артиллерия не плюёт, всё оживает и чувствуется жизнь».

«Сижу в блиндаже, курю, о чём мы только не перебеседовали с товарищами, ну, кажется, уже наизусть знаем мысли друг друга. Представь себе землянку, внутри обитую досками. В землянке нары на трёх человек, на нарах матрацы с соломой. Это и есть блиндаж. Чтобы войти в блиндаж, нужно низко согнуться и пройти низенький проход, буквально врытый в бугорок. В проходе стоит железная печка. Блиндаж освещается коптилкой, которая очень дымит. Таково наше жильё. На стенах висят противогазы, гранаты, винтовки, вещевые мешки и прочие мелочи».

«Сегодня к нам неизвестно откуда прибился маленький котёнок. Знаешь, во всей деревне нет ни одного жителя, ни одного целого строения. Всё сожжено, всё уничтожено. И вот живое существо вроде кошки является для нас радостным гостем. Котёнка товарищ взял, и она, кошечка, уже замурлыкала, как у себя дома. Иногда идёшь и всматриваешься в землю. На каждом шагу металл и металл, поражающий всё живое».

А вот последнее письмо: «Война идёт своим чередом, но об этом писать не стоит. Если вернусь домой, то о многом расскажу. Пишите мне о своей жизни, всё веселее будет. Привет всем близким и знакомым. Целую всех. Коля».

Сержант Николай Васильевич Синьковский погиб под деревней Старица Ульяновского района Орловской области 13 июня 1943 года. Похоронен в братской могиле.

А вот Леонид Иванович Артамонов. Он работал в нашей школе учителем немецкого языка. На фотографии он стоит за учительским столом, сосредоточен, серьёзен, слушает ответ ученика. В классе взрослые дети, наверное, выпускники. Многие из них так же, как их учитель, ушли на фронт.

Точных сведений о Леониде Ивановиче нет. В архиве министерства обороны указано, что на службу Леонид Иванович призван в 1941 году, а в документах музея другая дата – 1942 год. В ЦАМО указано, что он погиб 8 августа 1942 года, а в документах музея значится ноябрь сорок второго. Место службы тоже не совпадает. Здесь поисковикам еще много работы.

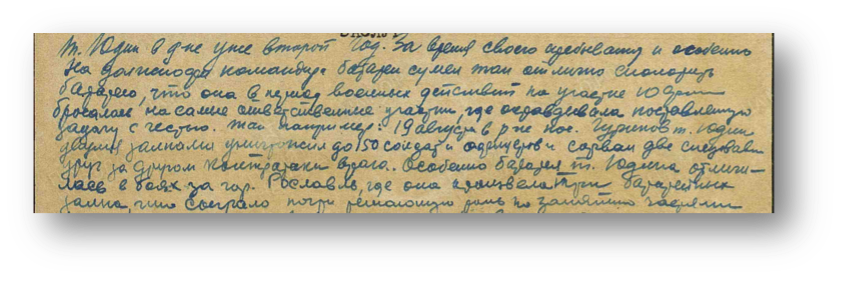

Юдин Дмитрий Иванович. Был директором гимназии в 1940-1942 годах. Если год рождения указан верно (1918), то директором школы он стал в 22 года. Даже не верится! Воевал на Белорусском фронте. Был командиром дивизиона. Участвовал в Сталинградской и Курской битве, Висло-Одерской операции. Освобождал Украину, Польшу. Награждён орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».

Отрывок из служебной характеристики. «Юдин в (неразборчиво) уже второй год. За время своего (неразборчиво) и особенно на должности командира батареи сумел так отлично сплотить батарею, что она в период военных действий на участке (неразборчиво) бросалась на самые ответственные участки, где оправдывала поставленную задачу с честью. Так, например, 19 августа в районе посёлка Гуринов товарищ Юдин двумя залпами уничтожил до 150 солдат и офицеров, сорвал две следовавшие друг за другом контратаки врага. Особенно батарея тов. Юдина отличилась в боях за город Рославль, где она (неразборчиво) заняла три батарейных холма, что сыграло решающую роль по занятию частями».

Максимов Василий Михайлович. Судя по фотографии, сугубо мирный человек. С 1938 по 1943 год работал учителем физики в нашей школе.

Вот что писал Василий Михайлович о своём фронтовом пути: «В 1943 меня призвали в ряды Советской армии. После непродолжительной учебы был направлен на фронт. Первое боевое крещение получил при форсировании Днепра, а затем с боями освобождал Украину, Румынию, Польшу, Германию, Чехословакию. Мое воинское звание – гвардии рядовой. За образцовое выполнение приказов командования, проявленное при этом мужество и отвагу был награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией». Войну закончил в Чехословакии, откуда в конце 1945 года был демобилизован».

Пожелтевший тетрадный листок с чёрным штампом: «Проверено военной цензурой». Это фронтовое письмо, написанное учителем коллеге по работе. На этом листке с трудно читаемыми буквами – сообщение того сурового времени, голос давно прошедших лет: «О себе сообщить много нечего. Жив, здоров, нужды ни в чем не имею. За хорошие дела награжден орденом Красной Звезды, получали в приказах тов. Сталина две благодарности. Нахожусь далеко за пределами СССР, в Польше, гоним фашистского зверя в его собственную берлогу, чтобы там окончательно уничтожить. В общем, дела идут хорошо».

Бурдаков Дмитрий Максимович. Учитель истории нашей школы с 1938 по 1942 год. С фотографии смотрит человек средних лет, в гимнастерке, в очках, с суровым выражением лица. Такими изображали комиссаров в фильмах о гражданской войне.

К сожалению, о боевом пути Дмитрия Максимовича известно мало. В 1942 году ушёл на фронт. Служил сержантом в 230 армейском запасном стрелковом полку 227 стрелковой дивизии. Награждён медалями: «За отвагу» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».

Головкин Владимир Федорович. Молодой, красивый, весёлый. Учитель литературы. Остался жив. Вернувшись с войны, работал в Москве. Больше не знаем ничего.

Дьяченко Мария Васильевна. С фотографии смотрит на нас улыбающаяся пожилая женщина. Наверное, не осталось фотографий времён войны. Как выглядела Машенька в морской форме?

Родилась Мария Васильевна в 1916 году и в 1942 ушла добровольцем на фронт, стала санитаркой. Службу закончила на Дальнем Востоке в 1946 году в звании старшины морского флота. Награждена медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».

Вот документ того времени – послужная записка, напечатанная синими чернилами на сильно пожелтевшей бумаге: «…подготовила свой боевой расчёт к боевым действиям с японским агрессором отлично. В период войны с японским империализмом её боевой расчет проявлял высокую боевую готовность и бдительность. Своим личным примером и настойчивостью должного образцового несения службы в тяжёлых условиях продолжала совершенствовать боевую выучку личного состава. Своими действиями обеспечила образцовое выполнение поставленной боевой задачи».

Мария Васильевна пришла в нашу школу в 1947 году и 30 лет проработала учителем русского языка и литературы, стала заслуженным учителем Российской Федерации.

Прохоров Александр Данилович. Кадровый офицер. Глядя на фотографию, вспоминаешь: «Есть такая профессия, ротный, – Родину защищать». Учителем стал уже после выхода в отставку. Ушёл на фронт в 1943 году, в 17 лет, приписав себе год, которого не хватало, чтобы быть годным к военной службе. Воевал на Белорусском фронте. Брал Варшаву, Берлин. Награждён орденами Славы, Красной Звезды, Отечественной войны.

Александр Данилович преподавал военную подготовку. Его очень любили ученики. Как они плакали в день его похорон!

Из воспоминаний учителя французского языка Домбровской Натальи Юрьевны:

«Александр Данилович редко делился с коллегами своими воспоминаниями о войне, и однажды мы поняли почему. «Это было под Ленинградом, – рассказывал Александр Данилович, - стояла холодная ночь. Бойцы и командиры лежали в траншее, на мокрой земле, ожидая приказа идти в атаку. Все замерли, чтобы не выдать себя. А когда прозвучал сигнал «в атаку», мы стали подниматься и поняли, что вмёрзли в землю».

Вот и закончилась наша экскурсия по школьному музею. Она не заняла много времени. Мы вспомнили людей, без подвига которых не было бы сейчас на нашей земле ни школ, ни музеев. Всё дальше от нас Великая Отечественная война. Всё меньше, к сожалению, знают о ней наши ученики. Потому важно не только хранить память, но и делать её живой, осязаемой, доступной. Водить детей в школьный музей. Бесплатно. Днём.

Автор: учитель русского языка и литературы Лариса Владимировна Рудакова

Копирайтер: Галина Георгиевна Демидова, педагог дополнительного образования